|| ড. হাসান মাহমুদ ||

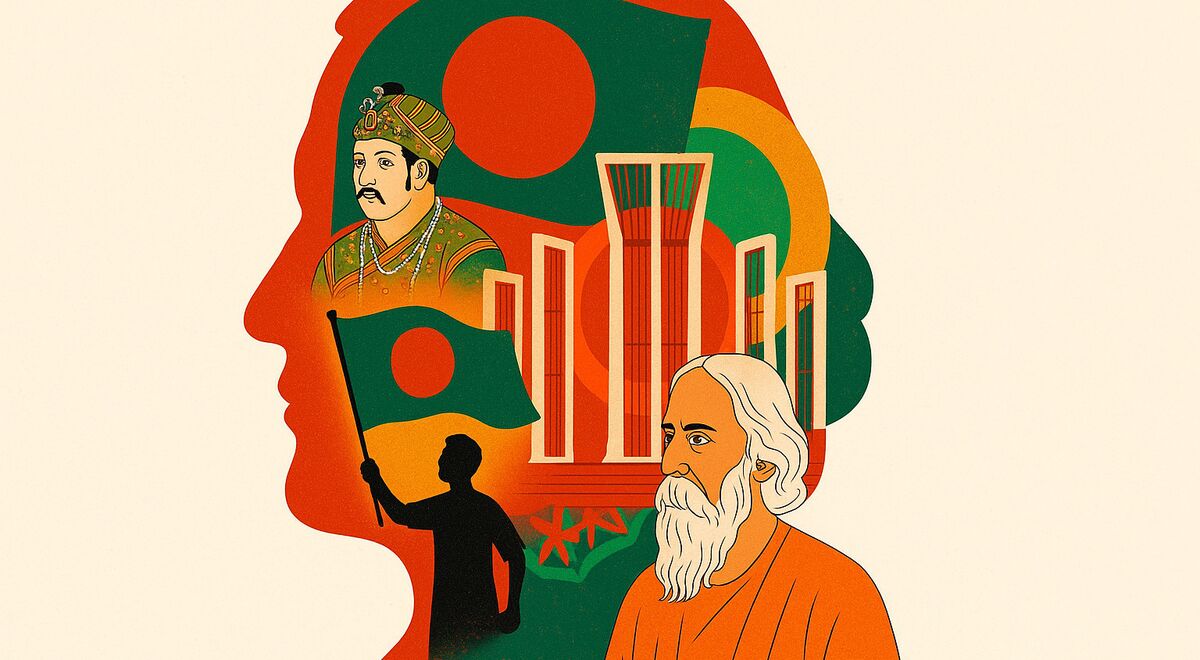

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি এখন আর কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটি রাষ্ট্র ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতা। স্বাধীনতার ৫০ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও আমাদের জাতীয় পরিচয় নিয়ে আমরা এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি। আমরা কি কেবল বাঙালি, না আমরা বাংলাদেশি? এ প্রশ্নের উত্তর শুধু সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়েরই প্রশ্ন নয়, বরং এটি একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রচিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

‘বাঙালি’ পরিচয় আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এ পরিচয় যখন জাতীয়তাবাদের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা পরিণত হয় এক ধরনের সাংস্কৃতিক একমাত্রিকতায়। এখানে যে সংকটটি তৈরি হয়, তা হলো এই যে, বাংলাদেশ একটি বহু জাতিগোষ্ঠী, বহু ধর্ম ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের রাষ্ট্র, সেখানে কেবল ‘বাঙালি’ পরিচয়কে জাতির ভিত্তি হিসাবে ধরলে অনেকেই রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের বাইরে পড়ে যায়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ অন্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, বা রাজধানীর কাছেই বসবাসকারী নমঃশূদ্র-দলিত জনগণ, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষও তাদের আত্মপরিচয় এক রকম সংকুচিত হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, জিয়াউর রহমানের ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’-এর ধারণাটি। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিএনপির স্থপতি রাষ্ট্রপতি জিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে যে নতুন জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন, তা নিছক কোনো রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বাস্তবমুখী রাজনৈতিক ভাবনা। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক তাদের জাতি, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সমান অংশীদার হতে পারেন। এ ধারণাটি তার মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও আদর্শকে রাষ্ট্রের পরিসরে টিকে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ছিল মূলত এক ধরনের সিভিক বা নাগরিক জাতীয়তাবাদ, যেখানে সাংস্কৃতিক বা ভাষাগত পরিচয়ের বদলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও নাগরিকত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু কিংবা শহর বা গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষ সবাই নিজেকে রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে ভাবার সুযোগ পান। এটি শুধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’-এর সঙ্গে বিরোধিতা নয়, বরং তাকে একটি বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণাটি ক্রমেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। এখন আবারও ‘বাঙালি’ জাতীয়তাবাদের নামে এক ধরনের সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়েছে, যেখানে ‘অন্য’ পরিচয়গুলোকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অস্বীকৃত করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয় ভারতীয় ঔপনিবেশিক সময়ের একটি উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ-এ যেভাবে ‘বন্দে মাতরম’ গানকে হিন্দু দেবী-উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেটি ছিল একটি বিশেষ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ। এটি মুসলমানদের জন্য কখনোই অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল না। সেই একই প্যাটার্ন এখন আমরা বাংলাদেশেও দেখতে পাচ্ছি যেখানে একদিকে ‘বাঙালি চেতনা’ নামে একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে জাতির কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, আর অন্যদিকে মুসলমান, আদিবাসী কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীকে নিঃশব্দ করে দেওয়া হচ্ছে।

এ ধরনের সাংস্কৃতিক একমাত্রিকতা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধু সংকীর্ণই করে না, বরং তা ফ্যাসিবাদী চিন্তার জন্ম দেয়। মার্কিন ভাষাবিদ ও চিন্তক নোয়াম চমস্কি তার আলোচিত বই ম্যানুচেকারিং কনসেন্ট-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো গণমাধ্যম, শিক্ষা, ও সাংস্কৃতিক বয়ানের মাধ্যমে জনগণের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশেও এখন সেই চিত্র ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে-রাষ্ট্র পরিচালিত ইতিহাসচর্চা, পাঠ্যপুস্তকে ‘নির্বাচিত’ ইতিহাস, টকশো কিংবা সংবাদমাধ্যমে ‘জাতীয়তাবাদ’-এর নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-সব মিলিয়ে এক ধরনের কৃত্রিম, প্রণীত জাতীয় পরিচয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ ধারণাটি শুধু ইতিহাসের এক ধারণাই নয়, বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি দর্শন। কারণ এ ধারণা আমাদের শেখায়, রাষ্ট্রের কাঠামোকে কেবল ভাষা বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে নয়, বরং নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠন করতে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেবল ১৯৭১ সালের বিজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা একটি বৈষম্যহীন, সাম্যের সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

আজ যখন আমরা দেখছি, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নাগরিকদের সন্দেহ করা হচ্ছে, কিংবা ‘বাঙালি’ পরিচয়ের বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই হতে পারে আমাদের মুক্তির পথ। এ জাতীয়তাবাদ আমাদের শেখায়, রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত থাকে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি উদার, অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় পরিচয় আমাদের সমাজকে করে তুলতে পারে আরও সহনশীল ও স্থিতিশীল।

পরিশেষে বলতেই হয়, বাংলাদেশি না বাঙালি এ বিতর্ক কেবল শব্দের খেলা নয়। এটি আমাদের আত্মপরিচয়ের, রাষ্ট্রচিন্তার এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রশ্ন। আমরা যদি সত্যিই একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক এবং বহুসংস্কৃতির বাংলাদেশ গঠন করতে চাই, তাহলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই আমাদের একমাত্র টেকসই পথ।

ড. হাসান মাহমুদ : গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক, নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার